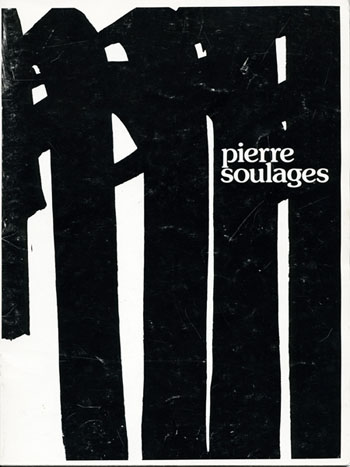

Pierre Soulages

Entretien avec Bernard Ceysson

in catalogue « Pierre Soulages » musée d’art et d’industrie de Saint-Étienne,

exposition du 18 novembre au 20 décembre 1976

entretien avec pierre soulages

Débuter un entretien est toujours malaisé. Au départ, on veut toujours imposer une sorte de logique, de linéarité au discours alors que, peut-être, c’est l’inattendu, l’imprévu qui surgissent dans une remarque, au détour d’une phrase qu’il faut privilégier et retenir. Tant pis… je ne sais comment lancer la discussion sans vous questionner sur l’éveil de votre vocation artistique. Mais j’éviterai de vous interroger sur ce qui a été dit et redit : Conques, les lavis de Claude Lorrain et de Rembrandt… Ce qui m’intéresse ce sont les années de guerre et de l’immédiat après-guerre… Vous êtes alors, je crois, à Montpellier ?

Oui, démobilisé momentanément, je m’inscris à l’École des Beaux-Arts de Montpellier où j’espère devenir professeur de dessin, ce qui me permettra de peindre tout en gagnant ma vie.

Car vous voulez peindre. Mais peindre pour vous, à ce moment-là, qu’est ce que ça signifie ? Que connaissiez-vous de l’art moderne ? Que pouvait en connaître un jeune provincial, un étudiant d’une École des Beaux-Arts comme celle de Montpellier ?

Pratiquement, peu de choses ! Au cours d’un voyage à Paris en 1938 j’avais vu une exposition Picasso et une exposition Cézanne. Elles m’avaient décidé à ne surtout pas mettre les pieds à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts où je venais d’être admis. Mais, en dehors de ces expositions je ne connaissais rien de l’art moderne depuis l’impressionnisme… Si, Van Gogh, dont j’avais vu quelques reproductions, qui m’avaient beaucoup touché…

Est-ce le personnage Van Gogh, ses sujets, qui vous intéressaient alors ? Ou cette facture, cette écriture qui constituent peut-être l’apport fondamental de Van Gogh à l’histoire de la peinture…

C’est ça. Exactement. C’est cette texture très écrite qui me fascinait et puis, vous savez, à 18 ans, le personnage et l’anecdote : l’oreille coupée ! J’en souris presque maintenant car ce romanesque, cette vie passionnée, me paraissent être étrangers à la peinture, plus proches du roman policier…

Je reviens à la charge sur ces années de la guerre et de l’avant-guerre, sur le contexte culturel, provincial… Comment pouvait-on prendre, dans ce contexte, la décision de faire de la peinture ? Et à partir de quoi la prenait-on ? Quelle connaissance, j’y reviens, pouvait-on y avoir de la peinture moderne…

Je répondrai par une anecdote, en remontant, bien au-delà des années 40, à l’époque où j’avais dix ans, peut-être huit. Je traçais à l’encre des traits noirs sur du papier blanc. Une amie de ma sœur, plus âgée que moi de quinze ans, me voyant appliqué à cette besogne m’a gentiment demandé ce que je faisais. Pris de court, je lui ai répondu : un paysage de neige ! Je revois encore son visage horrifié. Ce n’était pas de ma part de la provocation mais, plus simplement, de la naïveté. Je ne voulais ni me singulariser, ni paraître original. Ce que je faisais effectivement c’était un paysage de neige. Je crois me souvenir, mais je me méfie des souvenirs aussi lointains… Cependant, je suis persuadé que, ce que je cherchais, c’était le blanc du papier qui s’illuminait et devenait aussi éblouissant que la neige grâce à mes traits noirs. Et, malgré ce noir d’encre ou plutôt grâce à ce noir, ce dessin était vraiment pour moi un paysage de neige.

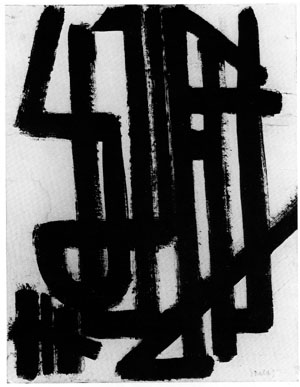

Peinture, 1947-3, H. 74, L. 47,5 cm

Après, il y eut le lycée, l’Étude et la découverte de l’art roman, de l’architecture et je me suis dit : l’art, c’est la seule chose qui mérite qu’on lui consacre sa vie. En fait j’étais très contestataire et je ne pensais pas beaucoup de bien des adultes qui me paraissaient avoir des vies absolument extravagantes…

Peindre c’était donc, pour vous, rompre avec votre milieu…

Oui, c’était une rupture, une manière de donner à la vie non pas un sens, à cette époque je ne le cherchais pas et puis qu’est ce que cela veut dire, mais un intérêt. En regardant vivre les adultes qui m’entouraient je me demandais mais comment peut-on vivre comme ça : gagner sa vie, l’organiser pour l’argent nécessaire, j’étais effrayé à l’idée de devoir, moi aussi, mener cette existence d’esclave…

À côté de ça, Conques ! Conques me bouleversait, me transportait. La sculpture de Conques bien sûr ! Mais surtout l’architecture, l’architecture intérieure. J’ai éprouvé à la contempler, à m’en pénétrer, de grands moments d’exaltation…

Ce sont les effets picturaux, les jeux d’ombre et de lumière, de l’architecture…

L’espace, l’espace ! … Pourquoi séparer les genres, architecture, peinture, sculpture… L’espace est partout !

Vous voulez dire l’expérience…

Non ! L’expression par l’espace ! Non par la profondeur, mais par cette série de relations entre les choses que j’appelle l’espace…

Poursuivons votre cheminement qui semble passer par une suite de ruptures, avec votre milieu, avec la peinture de l’École…

J’ai un caractère rétif…

Vous m’avez dit « je ne pouvais pas penser que, durant quelques années, il allait me falloir faire ce genre de travail… »

Ce qui me choquait, c’était de payer le droit à la vie en enseignant le dessin. Ce n’était pas ma vocation. Au pire, une solution commode : un traitement convenable, des vacances, c’est-à-dire du temps pour peindre. Et on me suggère de préparer le prix de Rome. Mais, à voir ce qui se faisait à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, je sus qu’il n’en était pas question pour moi. Le prix de Rome me paraissait aussi empoisonnant que l’enseignement du dessin…

Ce rejet de l’enseignement académique, de la prétendue tradition, au nom de quoi le faites-vous ?

Mais de ce que j’aime, Conques, Cézanne, Picasso dont les œuvres m’intriguaient, de Van Gogh, de ses oliviers, ses Alyscamps, son ciel étoilé avec tous ces mouvements giratoires. Cézanne m’impressionnait beaucoup intellectuellement, Van Gogh me touchait d’une manière que, maladroitement, je dirais physique.

Peinture, 1947-9, H. 73, L. 47 cm

Et le surréalisme ? …

À cette époque j’ignorais tout du surréalisme… Après il y eut la guerre, Montpellier… Je peignais des arbres. J’en avais d’ailleurs déjà peints lorsque j’avais dix-huit ans, qui n’étaient pas sans rappeler Van Gogh, mais en noir et brun. Au fond, je n’ai jamais changé de couleur depuis mon enfance…

Un refus encore ! Celui de la couleur…

Mais c’est de la couleur, le noir ! C’est une couleur ! Une couleur très violente ! Je ne parviens pas à comprendre cette distinction absurde entre, d’une part, le noir et le blanc et, de l’autre, la couleur… Le noir, pour moi c’est une couleur intense, plus intense que le jaune, qui apporte des réactions, des relations violentes…

Mac Luhan a écrit, » à la télévision les couleurs vous foncent dessus comme dans un tableau de Soulages ». Mais peindre des arbres dépouillés tout en noir et brun, à l’École des Beaux-Arts ! C’est une provocation, un refus encore !

Mac Luhan pensait, sans doute, à certains tableaux dont les couleurs cachées par le noir et découvertes par raclage prennent une lumière, un éclat qui est celui, non d’une lumière reçue et réfléchie par la toile, mais qui a l’air d’émaner de la toile elle-même.

Saviez-vous alors qu’il y avait déjà une peinture abstraite ?

Non ! Je l’ai appris quand j’ai rencontré Sonia Delaunay chez Joseph Delteil… Comme Monsieur Jourdain de la prose moi, sans le savoir, j’avais fait de la peinture abstraite avec mes arbres. Ce qui m’intéressait c’était l’écriture des branches dans l’espace, la manière dont le ciel devenait plus clair entre les branches noires. Si vous voulez, ce n’était pas des représentations, des « portraits » d’un arbre que je faisais. En fait, je le regardais comme on regarde une sculpture abstraite, un jeu de formes enchaînées et mises en relations, etc.

J’avais, cependant, vu quelques reproductions d’œuvres abstraites, tout à fait par hasard, dans un magazine de propagande nazie qui m’était tombé entre les mains : « Signal ». Il y avait un article qui vomissait l’art moderne, les peintres « dégénérés » et, entre autres, était reproduit un Mondrian. Mais je ne savais pas encore que Mondrian avait peint une série d’arbres…

N’est-ce pas paradoxal que ce soit Mondrian qui vous ait intéressé ?

Il m’intéressait intellectuellement, en me montrant un art que je ne m’imaginais pas.

Connaissiez-vous alors les couleurs des tableaux de Mondrian ?

Je ne sais plus. J’avais lu, à Montpellier, un livre de René Huyghe, riche en reproductions de Braque, Picasso, Derain, mais aussi de Poncelet, de Bérard. Le texte de Huyghe m’avait paru réactionnaire. J’avais lu encore un numéro de Verve, mais peut-être est-ce à Paris ? Je me méfie de ces souvenirs-là… et aussi le livre de Ghyka sur les proportions dans la nature et les arts et, bien que certaines des thèses de cet auteur m’aient alors paru contestables, j’avais été fort intéressé…

On retrouve cet intérêt dans l’attention que vous portez au choix du format et des rapports, hauteur, largeur, épaisseur ?

Oui, mais je n’ignore pas ce que l’on apprend en classe de philosophie : un carré noir et un carré blanc de surfaces identiques semblent quand on les regarde ne pas avoir les mêmes dimensions ce qui, à la vue, modifie les savants calculs. Plus que cela je trouve que ces histoires de proportions ressassent une philosophie pythagoricienne idéaliste très éloignée de mes préoccupations…

Pourtant ? Vous êtes attentifs aux proportions dans le choix des formats que vous utilisez…

Oui, parce qu’il est évident qu’un rectangle ne laisse pas indifférent et agit sur la sensibilité selon qu’il est long, trapu, carré, le carré étant une variété de rectangle ! Dans un rectangle très allongé on n’a pas envie de mettre ce que l’on mettrait dans un rectangle carré…

Seriez-vous d’accord si l’on disait Soulages travaille un espace fixe, déterminé que d’aucuns qualifieraient, peut-être, de cubiste ?

Un espace déterminé, non ! Une surface déterminée, oui ! Encore qu’il me soit arrivé de couper des toiles ou d’y ajouter. Il ne peut s’agir d’un espace fixe puisqu’il n’existe que transformé, créé par ce qui arrive sur la toile en peignant. Choisir un type de format ne signifie pas que c’est son rapport géométrique qui va gouverner ce que je vais faire (contrairement à ce que certains cubistes ont voulu). Cela ne signifie pas, non plus, que je l’ignore. Même si on désirait les ignorer, la longueur et la largeur, et leurs rapports par conséquent, font partie des qualités concrètes de la toile. Si on craint de ne pouvoir échapper à leur supposée tyrannie géométrique, on peut travailler sur un champ dont on ne perçoit pas les limites. Essayer de s’abstraire de cette réalité, longueur/largeur, qui apparaîtra forcément lorsqu’on montrera le tableau, lorsqu’il sera vu. Le choix du format intervient alors, après peindre, et c’est, à ce moment-là, que le peintre acceptera ou refusera les relations qui, fatalement, se créeront entre la peinture et ses limites.

Le support, la toile, ce n’est pas pour vous un équivalent de l’espace réel, une représentation de cet espace, mais un objet…

… L’espace pictural ne commence à exister qu’à partir du moment où, de l’application de la couleur, du travail du peintre, naissent des relations… Une toile c’est un objet concret, et non quelque chose d’idéal, un pur rectangle, tel qu’il est défini dans les ouvrages de géométrie lesquels nous en proposent d’ailleurs des figures, des représentations. Ce qui m’a toujours fait dire, par manière de plaisanterie, à certains abstraits géométriques, qu’ils étaient des peintres figuratifs…

Peinture, 1948-2, H. 65, L. 50 cm

Matisse a dit des choses semblables sur le support, sur l’impossibilité par exemple de refaire agrandis un dessin ou un tableau exécutés sur un petit format. Le format du support Était aussi pour lui une des composantes de l’œuvre… La toile pour vous ce n’est donc ni la fenêtre d’Alberti, ni simplement le lieu plan où s’inscrivent une trace, un geste…

Le geste ! Je ne comprends pas quand on me parle de geste ! Quelle que soit la peinture qu’on fasse il y a toujours un geste. Ce qui m’intéresse c’est la trace du geste sur la toile. Le geste m’importe peu. Ce qui, moi, m’intéresse c’est ce que ce geste produit sur la toile : cette trace peinte sur la toile, possédant ses propres qualités physionomiques, uniques parce qu’une touche ne ressemble jamais à une autre. Cette touche, cette trace, ont des qualités réelles et spécifiques, un certain contour, une longueur, une Épaisseur, une matière. Il s’établit alors entre elles, le fond et le reste de la surface, que l’on pourrait recouvrir ou laisser nue, un ensemble de relations. Ces relations me guident dans mon\ travail. Je ne suis pas un peintre gestuel. Quand on voit un grand coup de brosse qui traverse trois mètres de toile, on sent le geste qui en est l’origine. Mais ce geste s’est incarné dans la toile et moi, ce qui m’intéresse, ce n’est pas ce geste mais son incarnation picturale.

Cette trace de geste elle n’est, ne doit donc pas être perçue comme, si je puis dire, le souvenir, la mémoire du geste.

Surtout pas. Je n’aime pas ce genre de peinture qui figure des gestes… À mes débuts vers 1946 je me suis posé bien des questions à propos de ma peinture. J’essayais alors de retirer à la ligne, tracée par le pinceau ou grattée sur la toile, son caractère de description de mouvement car, à cette époque-là, plus peut-être que maintenant, j’y voyais une anecdote figurative. Je me disais : « tiens, certains peignent des pommes, figurent des compotiers, moi je figure des mouvements ». Quand je regarde cette ligne je vois le mouvement de la main du peintre. Si ce n’est que cela un tableau, une courbe de sismographe, un vestige…

Le tableau n’est donc pas l’expression…

Ah ! Non ! Au fond ce qui me gênait c’était l’anecdote figurative et par-dessus tout l’anecdote romantique. Je craignais que l’on puisse dire « tiens, là sa main tremblait, c’était d’émotion ! Là, il devait être rageur ». C’est-à-dire qu’à travers la trace du mouvement, du geste on puisse chercher à lire une suite d’états d’âme : ceux qu’aurait éprouvés le peintre en peignant.

À ce moment-là, c’est-à-dire dès la fin de la guerre, vous ne souhaitez pas qu’on voit dans votre peinture, un moment du vécu du peintre, un acte existentiel…

Lorsqu’on voit ma peinture on sait très bien que c’est l’œuvre d’un individu, d’un être humain, qui vit et a vécu et que son geste est une affirmation de son être, déterminée par ce qu’il est, par son histoire. Mais quand je regarde un tableau de cette époque ce qui m’intéresse c’est ce qu’il est. Je pense que l’art c’est ce qui se situe entre ce tableau et moi spectateur qui le regarde et ce que j’éprouve devant l’objet qu’il est : ensemble de formes sur lesquelles viennent se faire des émotions, viennent se faire des sens. Un dialogue, un échange s’instaurent entre l’œuvre et le spectateur. Et ce dernier a certainement conscience que l’œuvre a été faite par un homme. La réalité d’un tableau ne se réduit pas à sa matérialité : châssis, toile. Elle est composée de trois termes : le peintre qui l’a faite, l’objet qu’elle est et celui qui la regarde…

Le tableau n’est donc pas seulement un objet, ce qui est jeté contre notre regard, ce que l’on voit et rien d’autre. Il n’est donc plus réductible à son processus de fabrication… C’est une « lecture », comme l’on dit maintenant, que certains parmi les critiques et les peintres de la jeune génération font de vos œuvres dans lesquelles ils retrouvent leurs préoccupations, le souci d’éliminer de l’œuvre tout effet esthétisant et d’y rendre évident dans sa radicalité, le geste fabricateur, son ampleur, sa vitesse…

Oui, mais est-ce aussi simple ? Le procès de fabrication d’un tableau est complexe. Que de choses s’y superposent ! Combien d’effacements ! Ce que vous avancez relève d’une conception du temps de la peinture qui me dérange : peut-on lire aussi linéairement les étapes successives de sa fabrication, en mesurer la durée ? Moi, je préfère les peintures où le temps est là, immobile, suspendu dans le tableau, aussi immobile que le châssis et la toile ! C’est-à-dire une forme du temps que j’opposerais à la durée…

Une expérience humaine…

Je ne dis pas ceci… Prenons un exemple concret. Voici une surface, disons, un tableau noir et puis une craie. Je trace, sur ce tableau noir avec cette craie, une courbe de telle façon que, très clairement, il soit possible de voir où elle commence et finit. Qui la regarde peut dire « mais il a commencé ici cette ligne, là il s’est arrêté ». Cette courbe a ainsi une durée que l’on mesure du regard. La lecture du tableau introduit donc une notion de durée événementielle. Tandis que si je trace des lignes qui s’organisent, les unes par rapport aux autres, le spectateur a nécessairement une vision globale de cette organisation. Il ne peut dire où l’œuvre commence et où elle s’achève. Il ne peut mesurer la durée du procès de fabrication. Le tableau se donne d’un coup comme un ensemble. Le temps est piégé par l’espace de la toile et tous deux sont là immobiles…

À ce propos vous m’avez raconté une anecdote fort intéressante. Seul, à Courbevoie, dans votre atelier, vous aviez fixé de grandes feuilles de papier au mur et vous vous étiez mis à peindre avec de grands mouvements de bras, gestuellement, et Colette est entrée… Vous vous êtes alors, vous me l’avez dit, senti gêné…

Oui, parce que j’étais comme en train de danser, en proie à une sorte de vertige et ces lignes que je traçais ainsi me dérangeaient parce qu’elles aboutissaient à une description de danse, et ce qui devenait inquiétant dans ce tableau c’était la danse de ma main, de ma brosse, ma gesticulation…

Le tableau devenait donc une représentation.

Oui, c’est ce que j’ai d’abord cru mais ce qui me gênait terriblement c’était le sens de la lecture contraignant et univoque. Et je préfère des ensembles de taches, de traces, venues de gestes inévitablement.

En fait, je ne voulais plus que le poignet influence le travail, pour éviter le graphisme, les pleins et les déliés, la préciosité…

C’est-à-dire le travail déterminé par l’habitude, l’apprentissage…

Et j’avais voulu fonder mon travail sur l’épaule, rejeter des habitudes, et l’organiser sur les notions de haut ou de bas qui m’importent toujours énormément…

Votre conception du champ pictural « la toile comme un objet à part entière » cette réflexion sur « les qualités de haut et de bas » voilà qui ravirait Meyer Shapiro… Dans ce travail votre geste obéissait à une pulsion, se dégageait du contrôle de la raison…

Oui, je ne sais pas… Vous savez lorsque je peins j’obéis à des pulsions qui naissent non pas de la pulsion précédente mais de ce qui s’est passé sur la toile… taches, couleurs, rapports forme/fond, formes entre elles…

C’est donc un dialogue entre le peintre et l’objet peinture… Dans vos œuvres, c’est vrai, il n’y a pas de sens de lecture imposé ni non plus de parcours, car les gestes s’organisent aussi bien à partir du haut que du bas de la toile… Le geste semble « gelé », suspendu dans un espace qui a sa propre réalité, qui n’est ni spéculaire, ni scénique…

Dans le geste il faut surtout considérer ce qu’il apporte : la dimension du trait, la largeur, l’épaisseur, la matière, sa transparence, son opacité, son emplacement dans la toile, sa situation par rapport aux autres traits ou traces peintes et qui en sont changés…

C’est-à-dire tout ce qui relève…

De la peinture.

De la peinture spécifiquement qui est…

… Cet objet concret qui est là, non pour remplacer un geste, mais qui a son existence propre, indépendante du geste et non pas dépendante. Elle est cet objet que je disais tout à l’heure dont la réalité se trouve dans le triple rapport que je définissais.

La peinture, insistons, n’est donc pas pour vous l’exhibition d’une émotion…

Absolument pas. Si elle n’était que cela…

Pourtant dans quelques-uns de vos textes et plus précisément dans une interview parue dans Clartés vous insistez à plusieurs reprises sur votre « manière d’être au monde ». Vous dites aussi « un artiste m’intéresse lorsqu’il est unique, original, irremplaçable ». Vous affirmez ainsi le pouvoir de l’artiste, le pouvoir de la liberté. J’ai l’impression qu’au lendemain de la guerre les artistes de votre génération éprouvèrent le besoin d’exalter cette liberté, l’irréductibilité de l’individu et surtout de l’artiste à un dénominateur commun culturel, social, spirituel et d’exalter cette liberté d’autant plus que cette génération venait de vivre le laminage nazi, pétainiste, fasciste. Nous sommes aussi à un moment où la philosophie existentialiste…

Vous faites là un raisonnement de sociologue. Je ne dis pas que ce n’est pas intéressant mais vous me permettrez de n’être pas sociologue. Ce qui m’intéresse dans une œuvre c’est…

Ce par quoi elle échappe au temps ?

À son époque, non ! Ce par quoi ? Oui ! Mais ce qui m’intéresse dans une œuvre d’art ce n’est pas cela : c’est qu’elle est un objet poétique qui me permet, quand je le regarde, de vivre d’une manière intense…

Barnett Newman avait pour le catalogue, l’histoire de l’art, l’histoire, toute tentative pour fixer, figer la vie, la création, en les repérant dans le temps, un profond mépris. Tout se passe pour lui, à citer mal Nietzsche, comme si tout était donné pour éternel, sans passé, sans devenir. Comme si encore, le vouloir de l’artiste sublimé dans la création de la beauté périmait le savoir. Cette négation de l’histoire chez un certain nombre d’artistes de cette génération me paraît pouvoir être interprétée ainsi. Peut-être y avait-il alors le sentiment que toute l’histoire de l’homme occidental, l’humanisme, avaient abouti à cette guerre, à l’oppression des totalitarismes et peut-être voulaient-ils retrouver une espèce de spontanéité, d’innocence…

L’artiste est seul quand il est devant une toile.

Le monde naît et meurt avec moi ? …

Tous les artistes sont seuls devant leur toile. Il y a plusieurs sortes d’artistes. Certains artistes s’imaginent naïvement – mais il y a chez les artistes une part de naïveté et c’est bien comme ça – être les premiers à poser de la couleur sur une toile. Certes on appartient à une culture mais quand on peint, quand je peins, je peins d’abord pour moi et ce n’est que lorsque la toile est terminée que je pense qu’elle sera vue par d’autres.

Pensez-vous que le moment, l’époque que vous vivez, détermine les conditions de production de vos œuvres ?

Je crois qu’on ne fait pas n’importe quelle peinture à n’importe quelle époque… Mais ce n’est pas l’époque qui est responsable de la qualité de la peinture ! Si l’on étudie la peinture sous l’angle sociologique on en tire des considérations passionnantes sur la société et le goût d’une époque, mais…

Mais qui n’expliquent pas une œuvre…

Mais pas sur l’art… Les mauvais tableaux, je crois, apprennent davantage au sociologue sur le goût, les critères du beau d’une époque déterminée que les bons…

Nous retournons ainsi à ce que nous disions plus haut : le tableau échapperait au temps, il serait unique, irremplaçable, une sorte d’absolu, une monade…

Une œuvre d’art c’est un système à la fois clos et ouvert, un tout qui est là pour affronter le regard des spectateurs. C’est un système ouvert puisque des relations se tissent entre ce système et le spectateur mais le tableau se donne aussi comme une totalité unique…

Nous parlions tout à l’heure de « Stèles » de Segalen que vous aimez et que j’aime aussi, il y a d’étranges correspondances entre certains passages du texte introductif et votre œuvre…

Oui et je voudrais vous citer ce fragment qui me semble condamner la peinture qui privilégie la représentation :

« Ni ces tambours gravés ni ces poteaux informes ne sont dignes du nom de Stèles moins encore que l’inscription de fortune qui, privée de socle et d’espace et d’air quadrangulaire à l’entour, n’est plus qu’un jeu de promeneur fixant une historiette : bataille gagnée, maîtresse livrée, et toute la littérature… »

Permettez-moi d’enchaîner par ce passage qui définit si parfaitement votre peinture. À propos des caractères Selagen écrit : « sitôt incrustés dans la table, qu’ils pénètrent d’intelligence, les voici, dépouillant les formes de la mouvante intelligence humaine, devenus pensée de la pierre dont ils prennent le grain… Ils ne réclament point la voix ou la musique. Ils n’expriment pas, ils signifient ; ils sont. » Ceci dit on se rend compte de l’absurdité des catégories, du ridicule des étiquettes proposées pur une critique rapide à classer les peintres, croyant ainsi les expliquer, comme gestuels, lyriques, expressionnistes abstraits…

Parlons-en, on m’a en effet rangé parmi les expressionnistes abstraits, les gestuels, les abstraits lyriques, etc. Je ne suis pas inclassable mais il me semble que ces qualificatifs ne me conviennent pas. Ce que je vous ai dit me paraît en témoigner. Mais il ne m’appartient pas de juger un tableau lorsqu’il est terminé. Je suis trop compromis dans sa fabrication pour pouvoir l’interpréter… En fait, peu importent les classements. Quelle que soit l’étiquette qu’on me colle, le tiroir dans lequel on me range, je n’en fais pas un drame !

Accepteriez-vous cependant qu’à votre propos, ou plutôt à propos de votre geste on amène la comparaison avec l’écriture automatique initiée par le surréalisme…

Vous savez, en 1946 ! Je n’avais pas une très grande connaissance du surréalisme. Ensuite j’ai toujours considéré le surréalisme comme un moment passionnant surtout du point de vue des idées, surtout du point de vue littéraire, mais la peinture surréaliste se réduit trop souvent à une imagerie pompière ! Quant à l’écriture automatique je ne crois pas que ma peinture ait quelque chose à voir avec elle. Pour moi le travail du peintre comporte nécessairement une grande part de conscience et une grande part d’inconscience. Mais les œuvres qui m’intéressent sont celles qui échappent aux intentions, celles qui ne peuvent ni se réduire aux intentions explicites de leurs auteurs, ni à un processus technique… Une œuvre ne peut être l’illustration d’une théorie…

Nous retrouvons par ce biais les années 45-50… Les peintres aujourd’hui se sont constitué une histoire de l’art que je dirais idéale. À les lire, à lire certains critiques, ceux disons-le qui ont dénaturé en les exaspérant les thèses de Marcelin Pleynet, on a l’impression que les avant-gardes actuelles sont le terme logique d’une voie royale de l’art qui partirait de Cézanne et passerait par Matisse, puis les Américains… Éprouviez-vous alors, à la fin des années 40, la tentation de construire l’histoire à partir de votre travail, rétrospectivement…

Absolument pas, moi je ne me disais pas avant de faire un tableau : « je vais écrire une page d’histoire »… J’ai toujours travaillé avec la conscience que si ce que je faisais était sincère, authentique, fatalement, ça ne pouvait qu’être de mon époque et que nécessairement ce que je faisais s’inscrivait dans l’histoire de l’art de cette époque et dans l’histoire. Mais je ne me suis jamais pensé comme un jalon dans l’histoire de la peinture. Est-ce de l’humilité ou de l’orgueil, peu importe ? C’est ma manière de vivre !

Cependant après la guerre, après votre installation à Paris vous avez été en contact avec le milieu artistique, avec les avant-gardes comme avec les tendances plus traditionnelles ? Ce moment de l’immédiate après-guerre est très mal connu et il devient urgent de la décrire, d’en faire l’histoire. Il y a d’une part la résurgence des avant-gardes de l’avant-guerre, surréalisme, abstraction, Picasso dont le mythe prend pour des raisons patriotiques, nationalistes, politiques, une dimension considérable ; il y a une réaction figurative, humaniste, différente du courant de la réalité poétique, qui veut témoigner pour l’homme et s’engage politiquement, mène dans et par la peinture un combat militant ; il y a aussi /es peintres qui veulent greffer à la tradition française, d’ordre, de mesure et d’harmonie, l’apport de la modernité…

On m’a demandé un jour d’être un peintre témoin de son temps, j’ai répondu : »un peintre n’a pas à témoigner pour son époque, il est fait d’elle »… Quant à la tradition française, à l’École de Paris, ce sont des notions creuses contre lesquelles j’ai toujours réagi. Et les œuvres que vous me citez ne me passionnaient guère. Elles n’avaient aucune influence sur moi. Je ne refusais pas de les voir plus que je n’ai refusé de voir les œuvres d’art qui se trouvent dans mon pays natal : l’art roman, les pierres gravées préhistoriques, etc. C’est moi qui ai conduit les gens à parler d’elles à propos de mon travail parce que je les ai toujours citées comme des choses que j’ai aimées, que j’aime. Mais dans mon pays, il y a aussi la dentelle de pierre des églises gothiques, des châteaux Renaissants ; je les ai vus aussi mais ils m’ont moins intéressé. J’ai agi de la même manière pour la période dont vous me parlez, les œuvres dont vous me parlez, et qui ne m’ont pas concerné…

Intervention de Colette Soulages : Pierre ne s’intéresse pas exclusivement à la peinture. Il regarde autour de lui. Il aime les mégalithes, l’art roman mais je me souviens qu’il aimait autrefois les verrières de la gare de Lyon avec leurs carreaux cassés et noircis, cette hélice vue un jour sur le pont d’un bateau…

C’est vrai, vivre en peintre, pour moi, ce n’est pas seulement regarder les musées, les galeries, les catalogues d’exposition. À la gare de Lyon je me souviens de cette vieille verrière réparée avec du goudron et les coups de brosse gauches et maladroits des ouvriers qui l’avaient barbouillée me bouleversaient et je crois qu’inconsciemment mes premières peintures au brou de noix ont été marquées par cette émotion, par cette peinture involontaire et anonyme… Les œuvres de certains sculpteurs, aperçues au Salon des Réalités Nouvelles, m’évoquaient certaines formes mathématiques, telles celles, issues d’équation du troisième degré, que l’on pouvait voir au Palais de la Découverte… Mais un jour que je longeais les quais de la Seine, sur le pont d’une péniche, j’ai vu une hélice et brusquement je me suis mis à aimer cette hélice, beaucoup plus que les formes mathématiques. Cette hélice appartenait à un domaine voisin mais me semblait contenir beaucoup plus de choses. J’y lisais, à la fois, les courbes de la dynamique des fluides, sa fonctionnalité, son histoire, sa beauté matérielle, la rouille, le goudron écaillé sur le pont… je me suis souvenu alors de la tache de goudron sur le mur de l’hôpital que je voyais de la fenêtre de ma chambre où, enfant, je faisais mes devoirs… J’avais douze ou treize ans, j’étais fasciné par cette tache de goudron. C’était tout à la fois une énorme éclaboussure et la trace laissée par le balai du cantonnier qui avait goudronné la rue. Cette belle tache avait une partie calme, lisse, pleine de noblesse qui se liait avec naturel à d’autres parties plus accidentées dont les irrégularités de matière faisaient une sorte de houle qui dynamisait leur surface. Le pourtour en était d’un côté rebondi et ailleurs quelques protubérances, quelques excroissances, paraissaient à demi inexplicables et à demi posséder cette cohérence que prend la tache de liquide projetée sur une surface. J’attire l’attention sur l’inexplicable. Dans l’hélice il y avait justement des choses inexplicables dont on avait seulement l’intuition alors que dans la forme mathématique tout finissait par être explicable. Revenons à la tache… J’y lisais la viscosité du goudron, la force de la projection et les gouttes dues à la verticalité du mur, à la pesanteur… Un ensemble de choses, d’accidents qui, réunis au même moment avaient créé l’organisation plastique de cette forme, laquelle en reconstituait les éléments et provoquait les mouvements de ma sensibilité. J’aimais l’autorité de ce noir et sa pauvreté de salissure, la conjugaison de sa fluidité avec la pesanteur et le grain de la pierre qui portait la marque du plissement géologique auquel elle avait appartenu, son côté à la fois jeté sur le mur et abandonné. Un jour à midi, alors que je regardais distraitement de l’autre côté de la rue, la tache devint un coq, un coq dressé sur ses ergots, d’une vérité hallucinante ! Tout y était : le bec, la crête, les plumes. Inquiet et intéressé je traversais la rue. Arrivé à quelques mètres du mur l’apparition disparut ! La tache était de nouveau là avec sa beauté de chose concrète, sa peau qui avait si bien vécu les irrégularités du mur. J’y retrouvais avec bonheur tout ce que j’aimais. Plusieurs jours après, l’apparition revint. De nouveauté tentais de m’en débarrasser mais les efforts que je faisais pour échapper à cette maladie étaient vains ! Le coq était là, avec la même force et la même vérité qu’au premier jour, à tel point que je dus traverser la rue pour le voir enfin disparaître. Plusieurs fois je vis apparaître cette figuration et je m’amusais même, par perversion, à la voir se faire et se défaire. Le jour où j’entendis parler de l’usage que Vinci faisait des vieux murs décrépis pour provoquer son imagination et inventer des mises en scènes de personnages je fus très intéressé mais l’expérience que je viens de décrire m’en montrait, pour moi, l’inanité. Sur le plan poétique l’abandon à cette pratique c’était, selon moi, une manière de basculer dans le rêve, dans une sorte de vie psychologique, dans le confort du sein maternel, une manière heureuse et sucrée de mourir au monde, de perdre la réalité. Je pense que c’est là, la fausse route de la peinture. Cette poésie par l’image j’aime la retrouver, de nos jours, dans la photographie et le cinéma. Les artistes qui ont besoin de s’exprimer par l’image en sont arrivés, pour les plus lucides d’entre eux, à produire des montages, réduits à l’utilisation des techniques qui sont propres à d’autres arts que la peinture…

Peinture, 1949-3, H. 37,5, L. 24,5 cm

J’aime cette histoire, cette rêverie qui m’évoque à la fois celle de Bachelard sur les éléments et celles – nous sommes à Sète près du cimetière marin – de Valéry, par exemple celle qu’il conduit sur la coquille qui, dit-il, « lui a servi, excitant, tour à tour, ce que je suis, ce que je sais, ce que j’ignore ». La tache, l’hélice, le goudron sur la verrière possèdent pour vous une réalité que l’on doit questionner… Je comprends mieux votre refus des catégorisations absurdes, absurdes comme lors de ce procès que vous fit naguère une revue, cette accusation d’être coupé du réel, de la nature et de conduire dans votre tour d’ivoire une sorte de rêverie métaphysique, idéaliste, dont votre peinture ne serait que l’expression…

Ce que je fais, c’est-à-dire ma peinture et moi qui la fais, nous sommes une réalité comme est bien réel aussi le spectateur qui regarde cette peinture. Peindre tel que je peins m’enracine chaque fois davantage dans le monde que je vis. Peindre, c’est une manière d’interroger la réalité, le monde dans lequel nous sommes et de nous interroger aussi nous-mêmes. Est idéaliste pour moi celui qui aujourd’hui se déclare, parce qu’il est figuratif, réaliste. Il n’y rien de plus idéaliste que la figuration parce qu’elle ne nous montre qu’un aspect des choses. Le rêve est la meilleure figuration. Quand je rêve, si je vois un morceau de pain, il y a tout : la couleur, et même l’odeur qui n’est jamais dans la peinture… À ce qui vient d’être dit je voudrais ajouter quelque chose qui me paraît important et éclaire ce problème du réalisme. Nous avons parlé du support, de la matière colorée, mais nous n’avons pas parlé des outils. Or, ces outils, ils sont virtuellement présents dans les traces peintes sur la toile…

Leroi-Gourhan souligne dans « le geste et la parole » ce que vous soulignez implicitement ici : l’outillage est à la fois fonction des besoins, fonction du programme inhérent à toute activité fabricatrice mais intervient sur ce programme, l’orientant parfois…

Le programme, où commence-t-il ? Il est inscrit dans le peintre, dans l’histoire, dans sa conception de la peinture. Techniquement, il débute avec le choix du format. Si on choisit une toile de deux mètres sur quatre la situation n’est pas la même qu’avec une toile de dix centimètres sur vingt centimètres. Le choix des outils découle de cette situation. Le choix du médium intervient : s’il est pâteux, visqueux, liquide, il faut selon les cas tel type d’outil. Le choix de l’outil peut aussi influer sur le choix du médium. Je tiens compte, dans ma peinture, des matériaux ; on dirait aujourd’hui de la matérialité de la peinture. C’est dans cette matérialité et dans les possibilités qu’elle recèle que se trouvent inclus les choix que je peux faire quand j’interviens pour accepter ou refuser ce qui se passe sur la toile. Ce qui se passe est à la fois indépendant de moi, naît de la matière, mais est aussi dépendant de moi puisque j’interviens dans ce qui se passe, contrairement au peintre qui laisserait simplement agir les matériaux, librement… Il m’arrive de fabriquer des outils en cours de travail, de découper un morceau de carton pour racler et retrouver une couleur recouverte en cours d’exécution.

Peinture, 1949-11, H. 65, L. 50 cm

On pourrait conduire une comparaison avec la technologie où certains projets sophistiqués amènent pendant leur fabrication à concevoir l’outillage nécessaire…

Ne la poussons pas trop loin car si j’étais dénué de tout, si par exemple je n’avais à ma disposition qu’un clou rouillé, je ferais quand même de la peinture…

Qui serait fonction de votre histoire, c’est, à dire de votre situation de dénuement et de la pauvreté de l’outillage à votre disposition…

Oui, évidemment… La profusion des moyens, des outils est autant une facilité qu’une entrave. Il peut être fructueux de travailler avec des moyens rudimentaires. L’outillage trop parfait, trop sophistiqué, les pinceaux en soie de chine etc. ça m’a toujours un peu inquiété parce que je trouve qu’ils recèlent trop de possibilités, d’effets. Je préfère limiter ces possibilités. Un outil n’est jamais innocent. La plupart des outils que l’on pouvait trouver chez un marchand de couleurs étaient faits pour une peinture qui n’était pas celle que j’avais envie de faire. On trouvait, par exemple, de petites brosses carrées parfaites pour les pointillistes… Je n’avais pas envie de faire du pointillisme…

L’outillage est façonné par la tradition, par un programme c’est-à-dire par l’histoire, par un corpus de concepts et de règles. Rejeter une technique c’est donc rejeter les concepts, les règles qui l’administrent et c’est aussi, rejeter l’ordre qu’implicitement elle accepte. Réciproquement rejeter un ordre, une philosophie, une idéologie entraîne nécessairement une rupture, une mutation des formes, des structures, des mentalités…

Certes, et ne voulant pas être floue par les outils que l’on me proposait et qui ne me convenaient pas, parce qu’ils étaient faits pour une peinture dont la pratique et l’idéologie ne me convenaient pas, j’ai fabriqué moi-même mes outils. J’ai fait ainsi mes pinceaux, mes racloirs que l’on peut décrire comme étant entre le couteau à palette et le couteau à enduire du peintre en bâtiment, j’ai aussi employé, à d’autres fins, des outils existants pour d’autres techniques. J’ai également utilisé des gouttières, des éponges. J’ai même été conduit à broyer mes couleurs. De même, le brou de noix que j’ai utilisé n’était pas la mixture employée par les menuisiers pour teindre le bois.

Le brou de noix est utilisé depuis bien longtemps par les peintres…

Je ne savais pas. Ce que j’aime dans le brou de noix ce sont ses qualités d’opacité et de transparence et surtout de profondeur de ton.

Encore une fois je note ce souci d’autarcie ou plutôt je dirais d’être l’unique ; un souci, en outre, de nier l’histoire, qui me paraît propre aux artistes dont l’œuvre émerge à la fin de la guerre…

Un souci de repartir à zéro. Mais tous les artistes ont éprouvé ce désir !

Peinture, 1949-5, H. 50,5, L. 33 cm

À propos du format, on dit souvent qu’un des apports des Américains, c’est le format…

Et Courbet ? Et l’enterrement à Ornans ? Pour ne citer que Courbet.

Récemment, un peintre de mes amis qui exposait au Musée de Saint-Étienne et qui tenait à ce que soit montré un grand tableau que je ne souhaitais pas exposer, à bout d’arguments, me jeta : mais c’est un geste de dix mètres…

Vous savez la dimension ce n’est pas seulement une question de quantité mais surtout une question de qualité. Il y a une qualité propre à chaque dimension.

Je voudrais parler maintenant de votre évolution, essayer d’en repérer, dans la chronologie, les étapes de 1947 à aujourd’hui…

Cette description chronologique qu’apportera-t-elle ? Ce qui me paraît à moi intéressant c’est la permanence de certains goûts, de certaines obsessions et de certaines toiles qui périodiquement reviennent et que l’on pourrait rapprocher les unes des autres…

À l’intérieur de ce regroupement établir une chronologie peut être intéressant mais on ne doit pas séparer des œuvres qui peuvent être associées. Je travaille, sans projet linéaire, cycliquement… À tous les moments il y a des peintures que l’on peut associer à d’autres. J’ai retrouvé des peintures de 47 qui annoncent celles que j’ai faites après. En peignant ces dernières je ne le savais pas…

Vers 1955, il y a une tentation de la couleur cependant…

J’ai déjà répondu à cette question. Quand on parle de couleur ça m’agace un peu. Dans une peinture ce qui a la précellence ce sont les rapports, les relations. Quand on met du noir sur du blanc, on obtient un effet, que sans paradoxe, je qualifierais de coloré, tout aussi coloré que lorsqu’on met un jaune près d’un violet…

Oui, mais on a l’impression devant les toiles de cette période que la couleur est comme refoulée. Elle tend à sourdre, rouge ou bleue, sous l’épaisseur des noirs…

Elle n’est pas refoulée, bien au contraire ! Il y a dans mes peintures parfois, du rouge, du bleu, des ocres mais rarement des accords de couleur comme on peut en trouver chez les peintres de l’immédiate après-guerre à Paris. La couleur arrive assez souvent, dans ces peintures auxquelles vous faites allusion, derrière le noir qui la recouvre. La couleur existait sur la toile et je l’ai découverte en enlevant la couche de peinture qui la recouvrait…

J’ai l’impression que vos rapports avec la couleur sont beaucoup plus complexes qu’il n’y paraît !

Oui, on dit la couleur… Mais le plus important dans une toile c’est la lumière et l’espace qui naissent avec elle et dont il ne faut pas la séparer.

Il existe pourtant une toile avec de grandes plages bleues ! …

Oui ! Mais ce bleu calme et assez doux vaut autant pour sa couleur que ce qu’il apporte à la lumière du noir et du blanc qui se trouvent à côté !

J’ai l’impression que, sous la forme et avec les moyens que permet notre époque, c’est le clair-obscur que dans vos œuvres vous travaillez…

Non ! Mais pourquoi pas ? Les champs et les arabesques colorés de Matisse sont-ils des avatars des miniatures persanes ? Pour ma part, je pense que travailler le noir et le blanc ou la couleur telle que je l’emploie est tout aussi actuel que l’était pour Matisse son travail qui rappelait à certains les miniatures persanes. Ce qui compte pour moi, ce sont les rapports qui naissent des couleurs et des formes et la manière dont la lumière et l’espace se créent dans ces rapports-là, par ces rapports-là et sont proposés au tableau dans lequel ces rapports se jouent…

Pour conclure : nous parlions tout à l’heure de la peinture américaine qui joue dans l’activité artistique contemporaine un rôle considérable, mythique, exalté par les jeunes artistes et la critique. Quels ont été vos rapports avec cette peinture américaine et les artistes américains ?

Vous savez en 1946 je ne pouvais guère en avoir. Je ne savais pas ce que faisait Pollock à cette époque. Il n’était guère connu et beaucoup qui sont devenus célèbres par la suite n’existaient pas encore comme peintres. Je veux dire qu’ils ne peignaient pas encore ce par quoi ils ont été connus par la suite. De toutes façons en 1946-47 nous ne les connaissions pas.

J’ai participé à des expositions en Amérique dès 1949 à la galerie Betty Parson par exemple avec Deyrolles, Hartung, Schneider, etc. à Advancing French Art organisée par Louis Carré qui a circulé dans les principaux musées américains ou encore à une exposition de groupe présentée à la galerie Sidney Janis. J’ai rencontré la plupart des peintres américains, en 1957 seulement, lors de mon premier voyage aux États-Unis. J’ai connu Baziotes, Frankenthaler, Gottlieb, Guston, Hoffmann, de Kooning, Motherwell, Reinhardt, Rothko, Tobey, et bien plus tard Barnett Newman.

Les peintres français étaient donc bien accueillis aux États-Unis.

Trois ou quatre, Dubuffet, De Staël…

Vous ?

Oui.

Les peintres et les critiques n’avaient donc pas alors l’altitude de rejet pour ce qui venait de Paris que nous connaissons depuis 1964, attitude qui d’ailleurs se justifie.

Non ! Mais ce n’était pas aussi simple. Il y avait aussi des problèmes d’ordre économique qu’on ne doit ni exagérer ni mésestimer. La galerie Kootz où j’exposais m’achetait mes tableaux alors qu’elle prenait seulement en dépôt ceux des peintres qui étaient sur place. Ces derniers trouvaient évidemment privilégiée la situation des peintres européens. Certains avaient d’ailleurs quitté, à cause de ça, la galerie Kootz…

Peinture, 1949-10, H. 65, L. 50 cm

On se plaît souvent en France et aux États-Unis à cette opposition grossière : une École de Paris homogène contre une École de New York tout aussi homogène…

C’est grotesque. Ces querelles de clocher ne sont pas dignes des peintres. Je trouve ça un peu écœurant. École de Paris : qu’est-ce que ça veut dire ? Quaand on pense que c’est un mot qui a été forgé pour permettre à des gens comme Soutine, Modigliani, Chagall, Juan Gris ou Picasso, etc. étrangers ou apatrides d’exposer avec Braque, Léger, Matisse… C’était un terme commode pour que dans les expositions françaises on puisse inclure des artistes travaillant à Paris. Voilà.

Entre Soutine et Gris il y a autant de différences qu’entre, pour prendre la génération suivante aux États-Unis, de Kooning et Newman… Lors de mon premier séjour à New York je suis allé un soir chez un ami. Il y avait là beaucoup de peintres dont Rothko. C’était une soirée intime et sans histoires. Soudain Rothko m’interpelle : « Ah ! Soulages, l’Europe ! l’Europe ! Moi je suis allé en Europe, je suis allé dans vos musées et j’ai vu des hommes les bras en croix, les mains percées avec du sang qui coule, j’ai vu des femmes qui portent des têtes coupées sur des plateaux avec du sang qui coule, j’ai vu des hommes percés de flèches avec du sang qui coule… Ah ! L’Europe ! Les camps de concentration, les chambres à gaz, les fours crématoires, quelle horreur ! Moi, ce que j’aime c’est le chant des oiseaux ! » C’était littéralement une agression. Les conversations s’étaient arrêtées, le silence s’était établi et tout le monde attendait ma réaction. Je lui ai répondu : » Pour cette première visite à New York je suis allé au Metropolitan Muséum : j’ai vu des hommes cloués sur la croix, les mains percées, j’ai vu des femmes portant des têtes sur des plateaux, des hommes le corps percé de flèches » Déjà on commençait à sourire dans l’assistance. Et lorsque j’ai ajouté « je n’ai pas encore vu les musées indiens » tout le monde alors a franchement ri. De cette époque date l’amitié qui nous a liés Rothko et moi jusqu’à sa mort. Les peintres américains ont la même culture que la nôtre et leurs musées sont les nôtres… L’Amérique et l’Europe partagent la même culture. Certes, les conditions sociales sont différentes, certes, on ne peut nier qu’il y ait une identité américaine. Mais je me méfie des gens qui mettent l’accent sur leur identité car je trouve que c’est un signe de fragilité. Quand on met l’accent sur son identité c’est qu’on craint de ne pas en avoir.

Entretien préparé par Bernard Ceysson,

repris, augmenté et corrigé dans « Soulages » de Bernard Ceysson, Flammarion,

Paris, 1979 (réédition 1996)

… C’est le temps qui me paraît être au centre

de ma démarche de peintre,

le temps et ses rapports avec l’espace ;

jamais la figuration ou son contraire,

la négation de la figuration.À mes débuts pendant une courte période

quelques toiles montrent une expérience du mouvement ;

ces toiles sont parentes et découlent peut-être

de mes peintures d’enfant et d’adolescent

dont les thèmes étaient surtout des arbres noirs l’hiver,

le dessin des branches y était compris

comme l’inscription d’un mouvement dans l’espace.Très vite, cette inscription du mouvement,

trace sur la toile du geste de la main

invitant le spectateur à le retrouver, m’a gêné :

le graphisme ainsi compris déviait la peinture

vers une expression de sentiments, d’états d’âme.De plus, la ligne que suit le regard est un parcours

qui implique une durée

comme le mouvement qu’elle représente,

c’est le temps du récit.Abandonnant cette lecture de la ligne

et l’expressionnisme qu’elle sous-entend,

c’est en 1947 que j’ai commencé à grouper

les traces du pinceau

(toujours larges, c’est-à-dire ayant une surface, une matière,

bref, une réalité picturale)

en un signe se livrant d’un coup.

La durée de la ligne disparue dans cette forme abrupte,

le temps y est immobile.

Pierre Soulages

(extrait d’une interview de 1961 après la première exposition rétrospective à la Kestner Geselischaft à Hanovre)

Suivre sur Twitter

Suivre sur Twitter